شم النسيم: ما هي قصة أقدم "عيد ربيع" يحتفل به المصريون منذ آلاف السنين؟ Bookmark article

شهدت مصر القديمة أعياداً دينية واجتماعية وزراعية، اختلطت شعائرها الاحتفالية بطقوس خاصة ميّزتها عن سائر حضارات الشرق القديم، منها أعياد اندثرت لأسباب تاريخية ودينية، وأخرى كُتبت لها الحياة في ذاكرة المصريين حتى الآن كعيد "شم النسيم"، الذي يحتفل به المصريون منذ نحو 4700 عام.

يأتي عيد شم النسيم على قائمة الأعياد الزراعية في مصر القديمة، والذي اصطبغ بمرور الوقت بصبغة اجتماعية ذات صلة بالطبيعة، كما يتضح من اسمه "شمو" في اللغة المصرية القديمة، بالكتابة الهيروغليفية، وهي نفس الكلمة التي أطلقها المصريون القدماء على فصل الصيف، وتحمل أيضاً معنى "الحصاد"، ثم تحولت الكلمة إلى "شم" في اللغة القبطية، التي تعد مرحلة متأخرة من الكتابة المصرية القديمة، لكن بأحرف يونانية.

في حين يرى بعض المتخصصين في اللغة المصرية القديمة أن تسمية "شم النسيم" تنطوي على تركيب لغوي كامل في اللغة المصرية القديمة هو "شمو (حصاد)- إن (ال)- سم (نبات)"، في دلالة واضحة على عدم تحريف الاسم المصري الأصلي بإدخال كلمة "نسيم" العربية، التي يعرّفها المعجم بأنها "ريح لينة لا تحرك شجراً"، للإشارة إلى اعتدال الجو وقدوم فصل الربيع.

واختلف العلماء في تحديد بداية واضحة ودقيقة لاحتفال المصريين بعيد "شم النسيم"، فمنهم من رأى أن الاحتفال بدأ في عصور ما قبل الأسرات، بحسب تقسيم تاريخ مصر القديم، ورأى آخرون أنه يرجع إلى عام 4000 قبل الميلاد.

واستقر أغلب الرأي على اعتبار الاحتفال الرسمي بعيد "شم النسيم" في مصر قد بدأ عام 2700 قبل الميلاد، مع نهاية عصر الأسرة الثالثة وبداية عصر الأسرة الرابعة، وإن كانت هذه الآراء لا تنفي ظهوره في فترة سابقة ولو في شكل احتفالات غير رسمية.

قسّم المصري القديم فصول السنة، التي أطلق عليها كلمة "رنبت"، إلى ثلاثة فصول فقط، ارتبطت بالدورة الزراعية التي اعتمدت عليها حياته بالكامل وهي: فصل الفيضان الذي أطلق عليه "آخت"، وهو يبدأ من شهر يوليو/تموز، وفصل بذر البذور "برت"، ويبدأ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفصل الحصاد "شمو" الذي يبدأ في شهر مارس/آذار.

لم تكن حياة المصري قديماً مقصورةً على إقامة الشعائر الدينية، مجرّدةً من أي استمتاع بمباهج الحياة ونشر روح البهجة، فقد حرص في أكثر من مناسبة على تأكيد مفهوم البهجة في نقوشه ونصوصه الأدبية، كهذا المقتطف الذي يُطلق عليه "أناشيد الضارب على الجنك".

يُظهر هذا المقتطف، الذي قدمته العالمة الفرنسية كلير لالويت، للنص المصري القديم، في دراستها "نصوص مقدسة ونصوص دنيوية"، قَدْر تمسك المصري بكل ما يشع بهجة للإنسان في حياته وفي محيط أسرته، إذ يقول: "اقضِ يوماً سعيداً، وضع البخور والزيت الفاخر معاً من أجل أنفك، وضع أكاليل اللوتس والزهور على صدرك، بينما زوجتك الرقيقة في قلبك جالسة إلى جوارك".

ويضيف النص: "فلتكن الأغاني والرقص أمامك، واطرح الهموم خلفك. لا تتذكر سوى الفرح، إلى أن يحلّ يوم الرسو في الأرض التي تحب الصمت".

اعتبر المصريون القدماء عيد "شم النسيم" بعثاً جديداً للحياة كل عام، تتجدد فيه الكائنات وتزدهر الطبيعة بكل ما فيها، كما اعتبروه بداية سنة جديدة "مدنية"، غير زراعية، يستهلون به نشاطهم لعام جديد.

وكانت الزهور وانتشار الخضرة بشيراً ببداية موسم الحصاد، فكانوا يملأون مخازن الغلال بحصاده، ويقدّمون للإله الخالق، خلال طقوس احتفالية، سنابل القمح الخضراء، في دلالة رمزية على "الخلق الجديد" الدال على الخير والسلام.

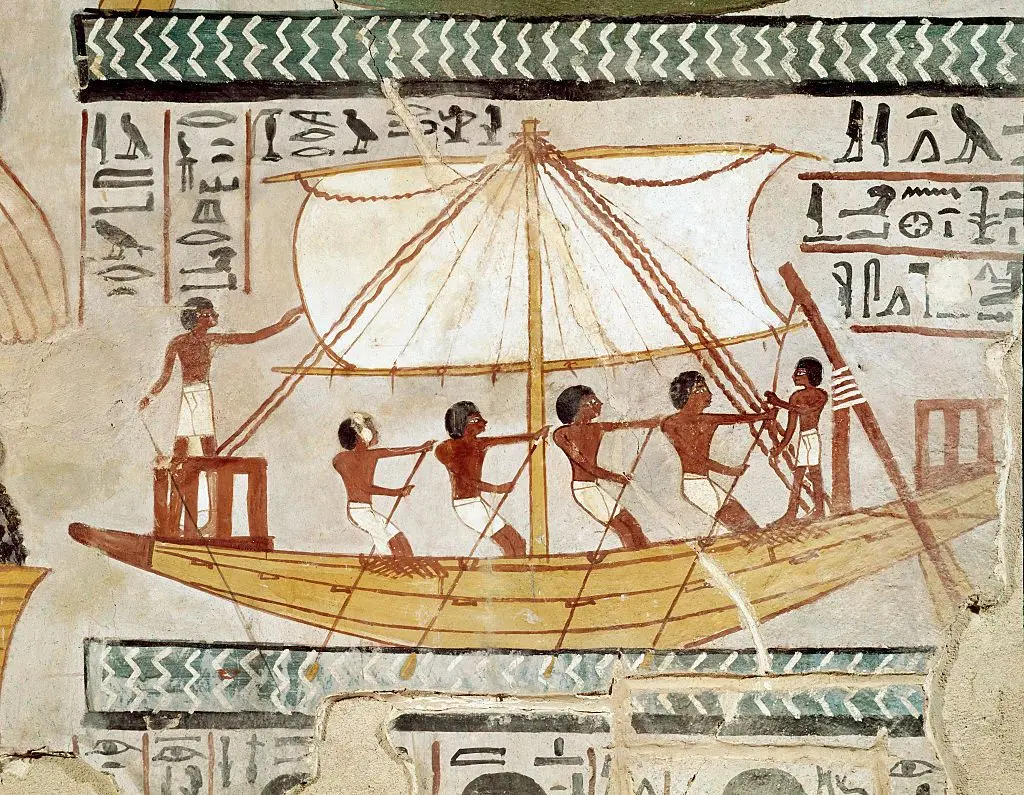

وحمل عيد "شم النسيم" طابع الاحتفال الشعبي منذ عصور قديمة للغاية، سجّلها المصري في نقوشه على جدران مقابره، ليخلّد ذكرى نشاطه في ذلك اليوم، فكان الناس يخرجون في جماعات إلى الحدائق والحقول للتريّض، والاستمتاع بالزهور والأخضر على الأرض، حاملين صنوف الطعام والشراب التي ارتبطت بهذه المناسبة دون غيرها.

وحافظ المصريون على هذه الطقوس آلاف السنين حتى الآن، في مشهد موروث ومستنسخ كل عام لعادات مصرية قديمة غالبت الزمن.

"طقوس الطعام"

دأبت النقوش المصرية على تصوير مناظر تبرز موائد وأطعمة كثيرة، تتسم بالبذخ أحياناً من نصيب الطبقات العليا في المجتمع المصري، أمثال الوزراء والكهنة وكبار الموظفين وأصحاب الأراضي، أما عامة الشعب فكانوا ينتظرون الأعياد والمناسبات الاحتفالية لتناول كل ما لذ وطاب لهم من مأكل ومشرب في حدود الإمكانات.

وحرص المصري القديم على أن تضم قائمة طعامه في "شم النسيم" عدداً من الأطعمة التي لم يكن اختيارها محض عشوائية أو صدفة بحتة، بل كانت تحمل مدلولاً دينياً وفكرياً ارتبط بعقيدته خلال احتفاله بالمناسبة، من بينها أطعمة أساسية كالبيض، والسمك المملح (الفسيخ)، والبصل، والخس، والحمّص الأخضر (الملانة).

وترمز البيضة إلى "التجدد وبداية خلق جديد" في العقيدة الدينية المصرية، فهي منشأ الحياة، وقناة خروج أجيال من الكائنات، وأصل كل خلق، ورمز كل بعث.

أطلق المصري على البيضة كلمة "سوحت"، وذكرها في برديات الأدب الديني القديم عندما اعتقد أن الإله "خلق الأرض من صلصال في هيئة بيضة، ودب فيها الروح، فبدأت فيها الحياة"، لذا كانوا يقدمون البيض على موائد القرابين لدلالته الرمزية والدينية على حد سواء.

كما تظهر أهمية البيضة في هذا المقتطف من أنشودة أخناتون، التي يمتدح فيها الإله، نقلاً عن الترجمة الفرنسية التي قدمتها لالويت للنص المصري القديم: "أنت الذي يهب الحياة للابن في بطن أمه، وتخفف روعها وتجفف دموعها، وتمده بالغذاء في بطن أمه، واهباً الهواء لتحيا به جميع المخلوقات، وعند نزوله في يوم ولادته، تفتح فمه وتمنحه احتياجاته".

ويضيف النص: "الفرخ في العش يزقزق في بيضته، لأنك أنت من الآن تمنحه من خلالها نسمات تعطيه الحياة، وتشكّله بالكامل، ليتمكن من تحطيم قشرة البيضة، ويخرج يزقزق سائراً على رجليه".

كما نُسب إلى الإله "بتاح" أنه خالق البيضة التي أخرجت الشمس، بحسب العقيدة المصرية القديمة، فكانت البيضة رمزاً للشمس المتجددة كل يوم ومبعث الحياة كلها، وكان المصري ينقش على البيضة أمنياته الخاصة، ويضعها في سلة مصنوعة من سعف النخيل، ليحظى بإطلالة نور الإله عند إشراقه متجسداً في نور الشمس في يوم العيد كل عام.

كما حرص المصري على تناول السمك المملح (المعروف حالياً بالفسيخ) في هذه المناسبة مع بداية تقديسه نهر النيل، الذي أطلق عليه "حعبي" بدءاً من عصر الأسرة الخامسة، فضلاً عن ارتباط تناوله بأسباب عقائدية تنطوي على أن الحياة خُلقت من محيط مائي أزلي لا حدود له، خرجت منه جميع الكائنات، أعقبه بعث للحياة ووضع قوانين الكون.

وبرع المصريون في صناعة السمك المملح، وكانوا يخصصون لصناعته أماكن أشبه بالورش كما يتضح من نقش في مقبرة الوزير "رخ-مي-رع" في عهد الأسرة 18، وتشير بردية "إيبرس" الطبية إلى أن السمك المملح كان يوصف للوقاية والعلاج من أمراض حمى الربيع وضربات الشمس.

وأَوْلى المصريون أهمية كبيرة لتناول نبات البصل، الذي أطلقوا عليه اسم "بصر"، خلال الاحتفال بعيد "شم النسيم" اعتباراً من عصر الأسرة السادسة، لارتباطه بأسطورة قديمة تحدثت عن شفاء أمير صغير من مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه، وكان البصل سبباً في الشفاء بعد أن وُضع النبات تحت وسادة الأمير، واستنشقه عند شروق الشمس في يوم وافق احتفال المصريين بعيد "شم النسيم" فكُتب له الشفاء، فأصبح تقليداً حافظ عليه المصريون حتى الآن.

كما حمل تناول المصري القديم لنبات الخس في هذه المناسبة دلالة رمزية وعقائدية أخرى، لارتباط هذا النبات بالإله "مين"، إله الخصوبة والتناسل، وأشارت بردية "إيبرس" الطبية إلى فائدة تناوله كعلاج لأمراض الجهاز الهضمي.

أما الحمّص الأخضر، المعروف باسم "الملانة"، فقد عرفته عصور الدولة القديمة، وأطلق عليه المصريون اسم "حور-بك"، وكان يحمل دلالة عقائدية على تجدد الحياة عند المصري، لأن ثمرة الحمّص عندما تمتليء وتنضج، ترمز عنده لقدوم فصل الربيع، فصل التجدد وازدهار الحياة.

"بقاء لا نهاية له"

نقل المصريون قديماً الاحتفال بعيد الحصاد، "شم النسيم"، وطقوسه إلى حضارات الشرق القديم في عهد الملك تحوتمس الثالث (1479-1425 قبل الميلاد) وفتوحاته العسكرية، التي أسهمت في توسع الإمبراطورية المصرية جغرافياً، وخروجها بعيداً عن نطاق حدود الدولة المصرية، ونشر عادات وتقاليد مصرية غريبة عن هذه الحضارات، فكُتب لها الاستمرار وإن حملت أسماء مختلفة.

وروجت مصر عقائدها واحتفالاتها بنفس الفكر العقائدي المحلي، كما حمل عيد الحصاد نفس مفهوم تجدد الحياة وبداية الخلق كل عام في حضارات الشرق القديم، واعتبرته شعوب تلك الحضارات بداية لسنة جديدة لبعث الحياة، كما حدث في الحضارات البابلية والفارسية والفينيقية.

ويعتبر عيد "شم النسيم" الاحتفال الوحيد الذي جمع المصريين بمختلف عقائدهم الدينية منذ آلاف السنين، دون أن يلبس ثوباً عقائدياً على الإطلاق، فالمشهد التاريخي في مصر يُؤْثر التصورات الذهنية التي غالبت الأيام، بعد أن ظلت أرضها المركز الأول لكل حياة، حياة الآلهة وحياة البشر، فكل شئ ينطلق انطلاقاً من هذا المكان.

وتقول لالويت عن الفكر المصري قديماً: "تغلغل الإيمان إلى أعماق أعماق هذا الشعب، فكان الكون بأكمله بمختلف عناصره: أحياءً أو جماداً، بشراً أو حيواناتٍ، كوناً إلهياً".

وتضيف: "الدين موجود في كل عنصر من عناصر الحضارة المصرية القديمة، إنه دين الأمل والرجاء، تصوروا الموت مجرد رحلة إلى أبدية إلهية، وحافظوا على إقامة الشعائر، بما يضمن لهم البقاء على قيد الحياة بقاءً لا نهاية له".

- احتفالات رحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو

- أسرار الموالد الشعبية وجذورها التاريخية في مصر

- هل قدس المصريون القدماء نهر النيل بإلقاء "فتاة عذراء" فيه لجلب الخير والنماء؟

- هل آمن المصريون القدماء بـ "إله واحد أحد" قبل الأديان السماوية؟

- قصة مسلة مصرية تحتفل أمامها فرنسا كل عام بعيدها الوطني

- هل كانت رحلة شامبليون إلى مصر سببا في وفاته بمرض غريب؟

- حجر رشيد: كيف لعبت الصدفة دوراً في معرفة أسرار "الهيروغليفية"؟

- رحلة المومياوات الملكية من الموت إلى "الخلود" في مصر القديمة

Om Kalthoum - ظپظƒظ‘ط±ظˆظ†ظٹ

Om Kalthoum - ظپظƒظ‘ط±ظˆظ†ظٹ